Quand génie, politique et droit s'interrogent

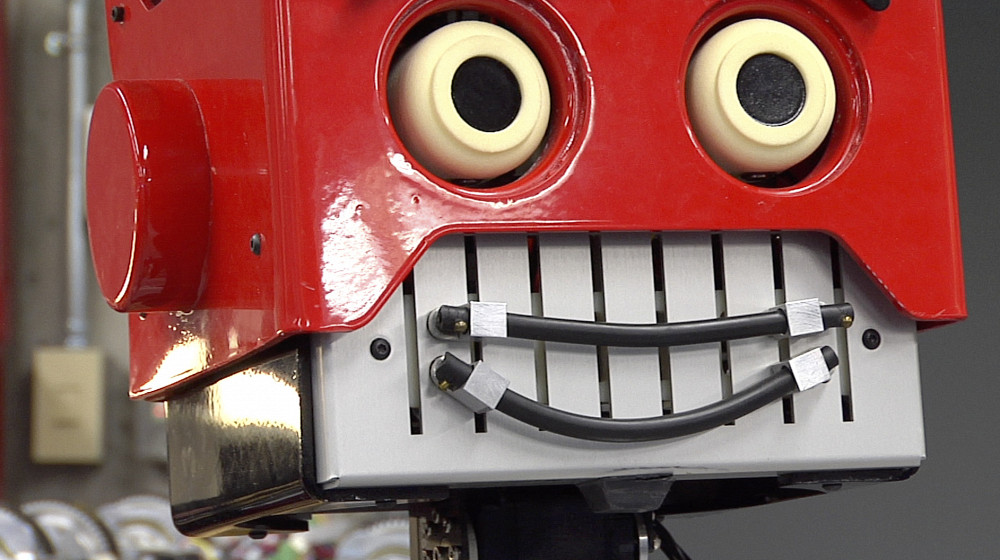

En attendant WALL-E : de l’utilité des émotions en génie

De WALL-E à R2-D2 et BB-8 en passant par les réplicants ou Ultron, les robots intelligents et, surtout, capables de sentiments imprègnent la culture populaire. Selon l’œuvre, ils vous effraient ou vous rassurent… Dans tous les cas, ils soulèvent des enjeux bien réels pour les sociétés actuelles. Trois spécialistes, de trois domaines différents, ont abordé ensemble la question lors des Journées des sciences humaines 2018.

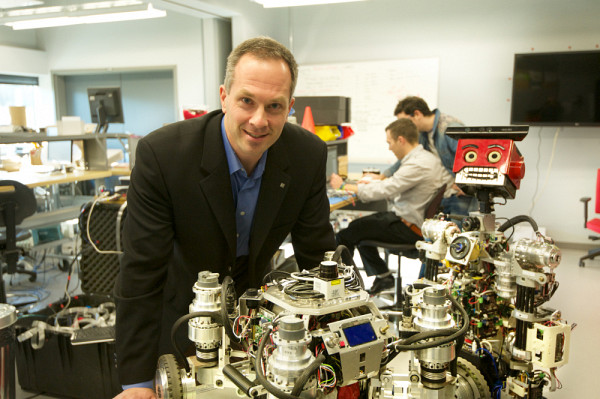

Ce texte est le premier d’une série de trois. Elle présente des entrevues croisées avec François Michaud, Isabelle Lacroix et Charles-Étienne Daniel au sujet des défis, des craintes et des possibilités que soulève l'intelligence artificielle avec d’éventuels robots sensibles. Ne manquez pas la suite de cette série le mercredi 11 juillet.

Photo : Michel Caron

François Michaud est professeur en génie électrique, en génie informatique et, maintenant, en génie robotique. Pour lui, l’apparition de robots sensibles est possible… mais incertaine. En effet, si les robots accomplissent des tâches limitées ou répétitives, nul besoin qu’ils soient sensibles.

L’intelligence artificielle se réaliserait pleinement avec des robots poursuivant plusieurs buts simultanés ou des tâches qui exigent une certaine autonomie de leur part.

Pour mieux expliquer cette idée, François Michaud trace plusieurs parallèles avec les êtres humains. « Les émotions jouent un rôle dans notre capacité à prendre une décision sans tout connaître d’une situation », souligne-t-il.

Pour qu’un robot soit réellement intelligent, au sens noble du terme, il n’aura pas le choix d’avoir des émotions. Elles lui permettraient de s’adapter à son environnement…

Aux yeux de l’ingénieur, les émotions répondent donc à l’incertitude. « Pensez à un enfant », suggère-t-il. Un enfant se construit un modèle du monde. Incomplet à la base, ce modèle s’établit d’abord sur les émotions : l’enfant les utilise pour apprendre et pour comprendre comment se comporter. Plus l’enfant accumule des connaissances, moins il a besoin de s’appuyer seulement sur ses émotions, sauf que...

Dans les situations avec des inconnues, tout le monde, vous et moi compris, se reposera sur le ressenti pour se décider. Nous interprétons les expressions émotives de notre interlocuteur afin de réajuster notre comportement en fonction de ce que nous en déduisons.

Utiliser les émotions judicieusement est donc un apprentissage... Et ce (long!) processus est à la base des problématiques actuelles pour le développement de robots sensibles, à bien des niveaux.

Des robots qui apprennent : défi technique et défi social

Tout d’abord, les techniques apprentissage-machine populaires actuellement pour développer l’intelligence artificielle demande une validation humaine. « La machine reçoit un premier ensemble de données, classifiées. Des personnes signalent, sur des images, la présence d’une voiture, d’une maison, d’un chien… Une fois ces données soumises à la machine, on lui présente un deuxième ensemble, où elle arrive à identifier les voitures, les maisons ou les chiens », explique François Michaud. Cette deuxième étape permet de valider de la qualité de l’apprentissage sur des données autres que celles utilisées lors de l’apprentissage initial. Dans tous les cas, quelqu’un précise à la machine ce qui est bon ou mauvais, ce qui est valide ou invalide.

Les êtres humains n’apprennent pas ainsi. Oui, nous nous reposons sur nos parents et notre éducation. Mais, surtout, nous exploitons un système de valeurs, d’émotions, pour juger par nous-mêmes ce qui est bon…

Pour lui, ce système de valeurs se traduirait, chez des robots sensibles, par un mécanisme qui se doit d’être générique. « Il faut un mécanisme qui fonctionne peu importe la situation qu’affronte le robot, parce qu’une émotion se transpose d’une situation à une autre et qu’elle nous permet de nous adapter à ce qui est devant nous. »

Or il est plus facile de programmer une machine pour des actions fixes, basées sur le principe de cause et conséquence. Mais des robots vraiment sensibles dépasseraient, par exemple, le simple « Je frappe un obstacle, donc je ressens de la colère ». « Si un robot frappe un obstacle alors qu’il doit l’éviter, la colère, ou la variable équivalente, est peut-être bonne. Mais si le robot doit s’adapter et pousser une porte, une émotion négative automatique lorsqu’il expérimente un contact est inutile, voire nuisible », précise François Michaud.

Le rôle qu’occupent les émotions dans la communication constitue un autre défi pour les ingénieurs. En effet, que faire quand un robot doit déchiffrer les réactions d’un interlocuteur pour connaître son état d’esprit et réagir en conséquence?

Interpréter les sentiments, c’est du raisonnement sur l’incertain. La société demanderait à la machine de reproduire une action que nous-mêmes ne maîtrisons pas parfaitement. Qui est vraiment capable de lire les émotions des autres à 100 %, dans tous les cas? Personne.

Selon le professeur Michaud, les émotions servent alors plus à nous sortir d’une situation statique qu’à maximiser notre efficacité : « Nous interprétons notre environnement et nous posons des actions en conséquence de ce que nous ressentons. Notre but? Diminuer notre incertitude, clarifier la situation… Parfois, nos actions l’empirent. Mais, dans tous les cas, cela nous évite au moins de rester pris. »

Pour développer des robots sensibles, les ingénieurs de ce monde devraient donc tolérer chez leurs créations un certain degré d’erreur. « Accepter qu’on ait besoin des émotions et de leur incertitude pour apprendre, c’est accepter que nos machines ne soient pas toujours pareilles, et même pas toujours efficaces comme on les voudrait. Ce n’est pas évident dans la pratique courante en ingénierie », avoue le professeur Michaud. Pas évident pour un ingénieur… ni pour les utilisateurs ou l’industrie.

Après avoir envoyé un courriel à un client, vous cliquez sur la croix rouge de votre navigateur. Ce dernier lance alors une vidéo de chats plutôt que de se fermer. Il aura peut-être considéré que, comme vous avez fini de travailler, vous souhaitez vous divertir. Accepteriez-vous une telle initiative de la part de vos machines?

Donc, si le défi des robots sensibles stimule les chercheurs, ces derniers gagnent à s’interroger sur l’intérêt que ces machines possèdent aux yeux de la société actuelle…