Pour un après-COVID vert, gare au pendule

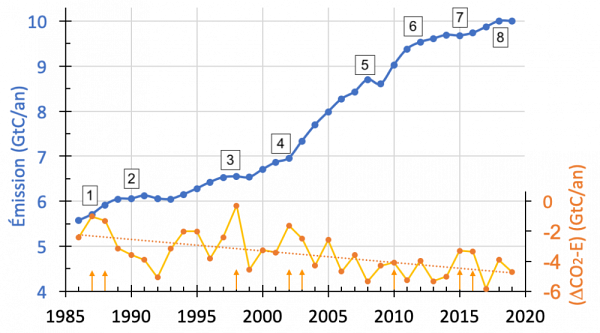

« L’idée a surgi après un courriel de ma banque, suivant l’annonce de la pandémie. Nos placements avaient chuté de 30 %. Et notre conseillère écrivait qu’ils rebondiraient! J’ai trouvé ça optimiste », se rappelle Alain Royer, tout sourire. Sa curiosité scientifique piquée, le géophysicien calcule comment s’est traduite, en émissions de CO2, la reprise de 8 crises économiques récentes.

Alain Royer ne sourit plus.

Ses conclusions : 7 des 8 crises s’accompagnent d’une baisse significative des émissions; elles sont toutes suivies d’un taux de croissance économique rapide… Et, pour 5 des 8 cas, l’impact climatique des émissions de CO2 est plus important lors de leur rebond que si les activités s’étaient poursuivies « normalement ».

Photo : UdeS - Michel Caron

« J’ai été surpris, en décortiquant l’impact climatique réel des crises… L’augmentation de CO2 atmosphérique est terriblement constante depuis 30 ans : aucune trace de la majorité des crises », explique le professeur au Département de géomatique appliquée.

Il espérait manifestement trouver au moins de petits effets positifs à ces crises.

Comment expliquer que ces ralentissements ne transparaissent pas? Pour Alain Royer, le coupable est clair : un effet de pendule a suivi les 8 crises économiques survenues depuis 1987.

Cet effet est tantôt exacerbé, tantôt minimisé par les capacités de l’environnement à absorber l’afflux de CO2 généré par l’activité humaine.

Quand l’humanité se réveille après une pause économique, elle relance la machine à vitesse grand V, pour rattraper le temps « perdu ». Et elle le rattrape. Dans 5 cas sur 8, elle court même plus vite que le temps lui-même.

Dans les 3 autres cas? « Les émissions augmentent aussi, par la suite, déplore Alain Royer. Juste plus lentement… »

Après l’éclatement de la bulle technologique, entre 2000 et 2003, l’indice boursier canadien a perdu 45 %. Et la reprise a été fulgurante : en 2003 et 2004, les émissions de CO2 dans l’atmosphère ont bondi de plus de 150 %!

Alain Royer, professeur au Département de géomatique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines

Autre exemple : en 2007 et 2008, la crise des prêts hypothécaires à risque et la crise du crédit causent une récession qui ralentit l’économie canadienne en 2009. L’indice boursier canadien chute alors de 44 %. Et le rebond relatif des émissions est spectaculaire : plus de 200 %, en 2010. La concentration de CO2 atmosphérique dépend donc beaucoup des êtres humains… mais aussi d’autres êtres vivants.

Les végétaux dans la balance

Bon an, mal an, les végétaux absorbent du CO2, palliant celui émis par les humains et le sol. Or le bilan annuel varie selon les conditions climatiques causées par des phénomènes naturels aux effets et aux interrelations mal connus.

Les végétaux, marins comme terrestres, sont la clé de l’absorption du CO2. Les algues, le phytoplancton et surtout les forêts jouent un rôle primordial dans la purification de l’air, par la photosynthèse.

Plusieurs paramètres influencent l’ampleur de cette photosynthèse, par laquelle les végétaux transforment le CO2 en oxygène. Par une année au temps chaud et humide, les feuillages luxuriants absorbent davantage de CO2 que si la froideur et la sécheresse dominent pendant 12 mois.

Certains événements imprévisibles jouent aussi un rôle. Le professeur Royer évoque l’éruption du volcan Pinatubo, aux Philippines, en 1991. Juste après la guerre du golfe persique.

Les particules émises par le Pinatubo ont formé un écran entre la planète et le soleil, en plein été, créant des conditions propices à l’absorption de CO2.

Photo : fournie par Alain Royer

Le problème est donc complexe… Les émissions augmentent toujours, et toujours plus que ce que la planète arrive à compenser. Bien que sa capacité naturelle à « nettoyer » un peu l’atmosphère du CO2 résiste, elle faiblit. Les alertes lancées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ou GIEC, rappellent d’ailleurs régulièrement que le temps disponible se réduit.

On est dans un cercle vicieux qui s’accélère.

Dans ce contexte, comment maximiser les chances de vivre un après-COVID vert?

L’équilibre entre durée et conscience

Le professeur Alain Royer marque un silence avant de répondre à la question. Finalement, il se lance. « Il faut penser sur la durée, dit-il. Et miser sur la conscience. »

Les gens se réjouissent parce qu’on voit maintenant l’Himalaya, alors qu’il était caché par la pollution avant. C’est une excellente nouvelle, pas un miracle. Un système relancé trop vite, dans la même optique qu’avant la crise, anéantira les effets à long terme.

Il souligne aussi qu’il s’agit d’événements locaux, ponctuels… rien qui donne un indice pour les effets à l’échelle du globe.

Ceci dit, voir à quelle vitesse un impact négatif se résorbe est très enthousiasmant. On l’avait observé en Chine avec les Jeux olympiques de Pékin. L’arrêt des usines pendant quelques semaines avait amélioré la qualité de l’air.

Et la conscience? « Avec les mesures de distanciation sociale et la pause dans l’économie, plusieurs ont dû modifier leur mode de vie. Moins de consommation, moins de déplacements, plus de temps… »

À la reprise, chacune et chacun doit réfléchir aux changements à conserver à long terme. Ils ne seront pas tous possibles, mais certains, oui. Il faut lutter contre ce qu’on peut changer.

Le professeur évoque ses propres recherches, effectuées aux pôles… Certaines se réalisent avec un hélicoptère. Difficile, en effet, d’utiliser vélo ou trottinette sur la banquise. Mais Alain Royer réfléchit déjà aux activités sur lesquelles il a du pouvoir, notamment sa participation à des colloques internationaux.

Le poids de l’économie et du politique

Durée et conscience se transposeraient aussi – idéalement – aux plans économique et politique. « L’argent qu’elles recevront pour la relance est une occasion pour les entreprises : celle d’adopter de nouveaux modes de fonctionnement, en concordance avec les recommandations en matière de développement durable. »

D’ailleurs, si le gouvernement choisissait vraiment une relance verte, toute aide gouvernementale pourrait être assortie d’impératifs liés à l’environnement. Mais le chercheur reste sceptique à cet égard.

Les gouvernements devront réagir très vite, alors que les effets se jouent sur la durée… Et le long terme, ce n’est pas une contrainte politique très forte, quand on exerce le pouvoir 4 ans.

Le professeur prend ses bouffées d’espoir auprès des pressions citoyennes et des paramètres particuliers du contexte actuel. Que cette crise incomparable serve d’inspiration aux peuples, aux gouvernements… et à la planète.

Envie de savoir comment le professeur Royer en arrive à ces conclusions? Lisez son texte Crises économiques, CO2 et climat.